요약

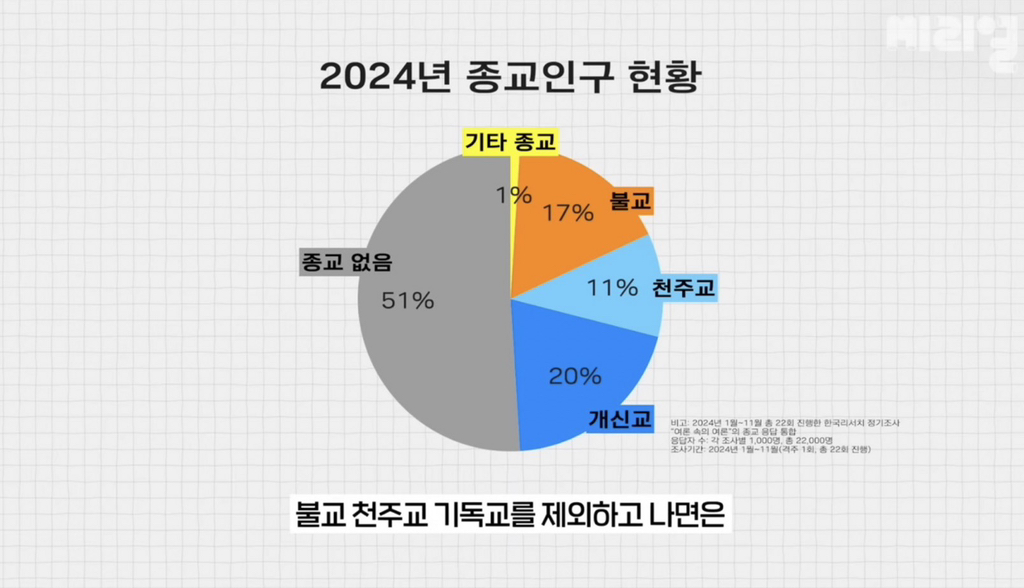

- 온라인에서 회자되는 “우리나라 종교 비율” 이미지는 보통 무종교 비중이 높고(절반 이상으로 표기되는 경우가 많음), 개신교·불교·천주교 순으로 비율이 나오는 구성을 띱니다. 숫자의 놀라움은 실제로도 방향성이 맞지만, 출처·연도·표본 방식에 따라 편차가 큽니다. 특히 ‘종교가 있다’의 의미가 신앙 고백·교단 소속·예배/법회 참석 같은 행동 지표와 뒤섞여, 동일인도 설문마다 답이 다를 수 있습니다.

- 연령대별 분화가 핵심입니다. 20·30대는 무종교 비중이 매우 높고, 50·60대 이상은 특정 종교 소속이 상대적으로 높게 나타납니다. 지역·도시 규모에 따라도 차이가 커서 대도시권은 개신교/무종교 비중이, 일부 지방 도시는 불교·천주교 비중이 상대적으로 높게 잡히는 경향이 있습니다.

- 성별·교육·혼인 상태도 영향을 줍니다. 여성은 전반적으로 종교 소속 응답률이 높고, 남성은 무종교 응답이 높게 나오는 패턴이 반복됩니다. 결혼·출산·돌봄기에는 신앙 공동체의 사회적 지지가 작동해 소속감이 높아지는 경향이 보고됩니다.

- 장기 추세로 보면 ‘무종교 확대’와 ‘조직 종교의 활동성 저하’가 동시에 관찰됩니다. 다만 종교 활동은 축소돼도 명절 의례·장례·결혼 문화처럼 생활 종교성은 유지되고, 명상·요가·명확한 교단 밖의 영성 소비가 대체재로 부상하고 있습니다.

- 요약하면, “한국은 무종교 다수화”라는 큰 그림은 맞지만, 숫자 하나로 해석하기보다 연령·지역·행동 지표를 함께 읽을 때 실제 삶과 가까운 이해가 됩니다.

코멘트

바이럴되는 종교 비율 이미지를 볼 때 가장 먼저 확인해야 할 것은 출처와 연도입니다. 인구총조사처럼 5~10년 단위의 대규모 조사와, 여론기관의 표본조사는 정의부터 다릅니다. 인구총조사는 ‘자기보고 소속’에 가깝고, 여론조사는 설문 문항의 배열·어휘에 민감합니다. 예를 들어 “특정 종교를 믿으십니까?”라고 묻느냐 “종교가 있으십니까?”라고 묻느냐만으로 무종교 비율이 달라집니다. 특히 한국은 교단 등록 여부보다 생활 관행이 신앙을 설명하는 경우가 많아, 예배 참석 빈도나 봉사·헌금 참여 같은 행동 지표로 보정하지 않으면, 소속 대비 체감 신앙이 과대 혹은 과소평가되기 쉽습니다.

세대 효과를 놓치면 왜곡됩니다. 20·30대의 무종교 응답은 ‘신앙 없음’이라기보다 ‘조직에 소속되지 않음’의 의미가 강해졌습니다. 코로나 이후 온라인 예배·명상 앱·유튜브 강론 등 비대면 루틴이 늘면서, 제도권 종교의 장점(네트워크·현장 의례)이 약해진 것도 한몫했습니다. 반대로 50·60대 이상에서는 가족·이웃 관계가 종교 공동체를 매개하는 경우가 많아, 특정 종교의 응답이 높게 잡힙니다. 이 간극이 전체 평균을 끌어당기며 “무종교가 생각보다 많네?”라는 놀라움을 만듭니다. 지역성도 중요합니다. 수도권의 대형 교회·다종다양한 소형 모임은 선택지를 늘려 개신교 소속 비율을 방어하고, 일부 지방 도시는 사찰·성당 중심의 생활권이 남아 있어 불교·천주교 응답이 상대적으로 높게 나옵니다.

또 하나의 착시는 ‘소속’과 ‘활동성’의 괴리입니다. 자신을 불교/개신교/천주교라고 답하지만 예배·법회 참석이 연 1~2회인 분들이 적지 않습니다. 반대로 소속은 ‘없다’고 답하면서 명절 차례·제사·돌잔치·장례미사 등 의례에는 적극적으로 참여하는 분들도 많죠. 즉, 종교 비율 이미지는 신앙의 깊이가 아니라 ‘정체성 표기’에 가깝습니다. 그러니 이미지를 계기로 갈등을 확증하기보다, 한국 사회가 “제도 종교의 영향력은 완만히 감소, 개인화된 영성·의례는 유지·변형”이라는 이중 흐름 위에 있음을 보는 편이 생산적입니다.

실전적으로는 세 가지를 권합니다. 첫째, 이미지를 보시면 출처·연도·표본수·질문 문구를 확인해 두세요. 같은 “무종교 6X%”라도 2015년 자료와 2020년대 표본조사는 의미가 다릅니다. 둘째, 세대별 비교표가 있으면 그 열부터 보세요. 전체 평균보다 세대 간 격차가 사회 변화를 더 잘 말해 줍니다. 셋째, 종교 대화는 ‘정답 맞히기’보다 ‘생활의 차이’로 좁히는 것이 갈등을 줄입니다. 장례·명절·기부·돌봄 방식 같은 구체를 이야기하면, 소속 유무와 관계없이 겹치는 가치가 훨씬 많이 드러납니다. 결국 “좀 놀라운 종교 비율”의 놀라움은 숫자 자체보다, 그 숫자 뒤에서 변화하는 생활 방식과 공동체의 재배열을 읽어 내는 데서 의미가 생깁니다.

유튜브 씨리얼 에서 캡쳐했는데

개신교가 월등히 많을 줄 알았는데

걍 일당백 하는 거였구나..

인기글 게시판

- 영화) 야당의 한컷

- 덕수랑 입맞춘 거 맞네.. 다 들켰어 볍신들아

- 주의) 촉촉한 분홍빛 속살🥵 (10)

- 더쿠 – 하인리히의 법칙 스택을 쌓고 있는 비행기 보조배터리 화재 근황

- 할머니 상 치르다 민망한 경험 했다는 스트리머 네클릿.txt

- 조희대요시 입장문 한줄요약 ㅋㅋㅋㅋ

- 스마게에 트럭 보내고 싶다.blind (15)

- 더쿠 – 올 가을 최고 화제작! <어쩔수가없다> 개봉일 GV 시사회 초대 이벤트

- ’38살에 동전노래방 다녀’…고객 결제내역 조롱한 카드사 직원들

- 어느 삼성맨의 하루 ㄷㄷ.blind

- 손에 물 안 묻히게 해준다는 약속

- 쏴리~바빠서 이만

- 달릴 시간인가? (3)

- 넷플릭스 대만 공포영화 주에 달린 리뷰 (대형스포주의)

- 좋은 일 하고 왔어요~~

- 쌍방울 법인카드, 수원지검 앞 연어 식당 결제 확인

- 아카자가 된 추신수.jpg (13)

- 더쿠 – [속보] ‘KT 소액결제’ 사건 40대 중국교포 용의자 인천공항서 검거

- (스압)웨딩드레스 입은 카리나.gif

- 지금봐도 빡치는굥 개소리

- 조국 비대위원장 페이스북

- 요즘 미군 근황 (6)

- 더쿠 – 폭행당한 대만인이 올린 경찰 녹취록 (가해자 국적 논란 종결)

- 와플대학 샤머호 논란 후 와플대학에서 연락 받은 내용

- 가슴이 찢어질것같아